在J. Am. Chem. Soc.上发表连续流电化学合成方面研究新进展,厦门大学化学化工学院在在Angew. Chem. Int. Ed.上发表锂金属负极表界面表征与调控的研究进展。

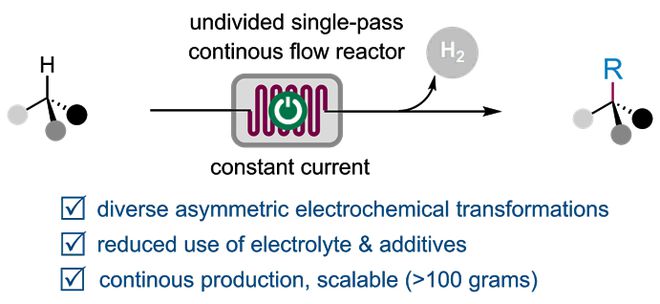

在催化不对称合成领域,研究较少的途径是氧化型催化不对称转化。确定合适的化学氧化剂并解决它们与催化剂和官能团的相容性问题,存在重大挑战。有机电化学使用无痕的电子促进氧化还原反应,是一种很有前景的解决方案。然而,常用的批式电解槽电解会产生其自身的一系列挑战,阻碍了电化学不对称催化的发展。

课题组前期成功开发了模块化的连续流电化学合成微反应器,并实现商品化。在本工作中,课题组进一步将连续流电化学微反应器技术平台应用于实现氧化型不对称催化反应。该平台对各种氧化不对称催化转化具有广泛的应用性,这通过1,3-二羰基化合物的巯基化、脱氢C–C偶联和脱氢烯烃成环过程得到证明。连续流电化学微反应器的独特性质不仅消除了对化学氧化剂的需求,而且还提高了反应效率,减少了添加剂和电解质的使用。微流体电化学的这些显著特点加快了氧化不对称转化的发现和发展。此外,由并行的反应器促进的连续生产确保了反应的直接放大,消除了在不同规模上重新优化的必要性,这一点通过从毫克级筛选到百克级不对称合成的直接转化得到了证明。

该工作是在徐海超教授指导下完成, 2021级博士生陈鹏宇、2020级博士黄崇(已毕业)、2019级博士揭亮华(已毕业)、博士后郭斌(已出站)为论文共同第一作者。研究工作得到国家自然科学基金(22225101、)的资助。

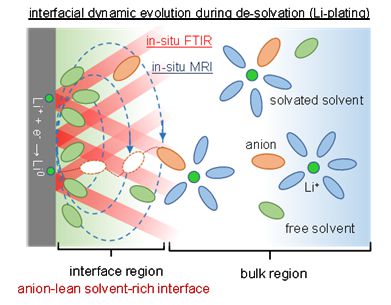

固态电解质界面膜(SEI)作为钝化保护层在维持锂负极的稳定性方面起着至关重要的作用。Li电沉积过程(去溶剂化过程)伴随着电解液阴离子和溶剂还原分解形成SEI。然而,目前的电解液调控及相关的SEI改性策略往往只重视体相溶剂化构型,忽略了Li/电解液界面内电解液溶剂化构型的动态演变带来的SEI差异。事实上,界面的电解液溶剂化构型从本质上决定了SEI的结构组成。

在这项工作中,研究团队通过原位红外(IR)和磁共振成像(MRI)技术,可视化观测锂金属负极工作过程(去溶剂化过程)界面电解液溶剂化构型的变化。具体而言,本工作显示在锂金属沉积(去溶剂化)过程中,自由溶剂在界面累积,随着界面区域Li+浓度下降,界面阴离子浓度由于电荷守恒下降,导致“贫阴离子富自由溶剂”的界面形成。相关研究证明了界面电解液溶剂化构型与SEI组分结构之间的紧密关系,这一关系目前经常被简化或忽视。“贫阴离子富自由溶剂”的界面不利于形成阴离子衍生SEI。该研究工作引入脉冲方法,借助关断时间恢复界面阴离子浓度,形成阴离子衍生的SEI,丰富且广泛分布的LiF有效得抑制了锂枝晶生长,延长了电池循环寿命。本工作对帮助理解界面电解液溶剂化结构和指导设计SEI提供了全面而完整的视角。

该工作在厦门大学化学化工学院乔羽教授和电子科学与技术学院曹烁晖副教授的指导下完成,2022级博士生王君豪为第一作者。该论文得到国家自然科学基金(22021001、22179111、22288102、21974117、22202082),国家重点研发计划(2021YFA1201900、2021YFA1501504),嘉庚创新实验室基础研究项目(RD2021070401)等,以及固体表面物理化学国家重点实验室的支持。AG平台真人 真人AG 平台官网